4,400円の中古MacBook(2009年製)をギリ実用レベルにまでもってく

年始にハドフで見つけて購入。

| 品名 | MacBook |

| 型番 | A1181(2009年製) |

| OS | なし |

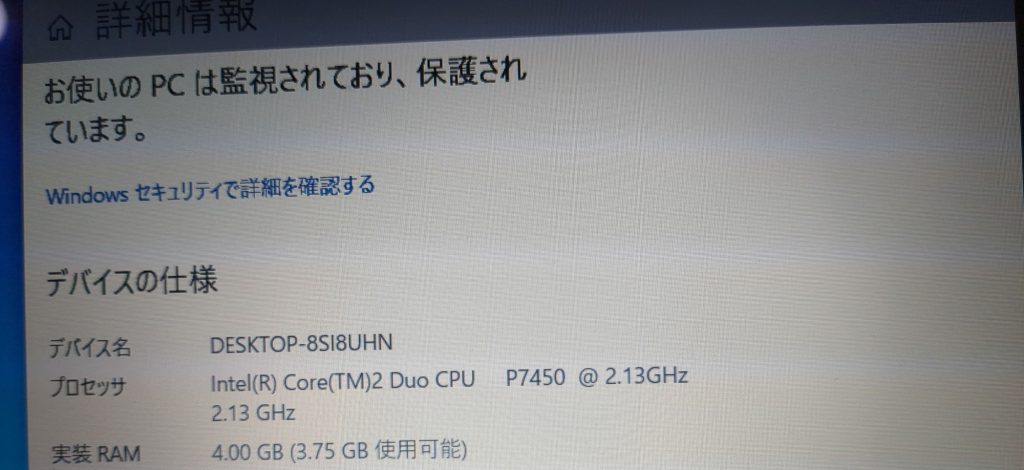

| CPU | Core 2 Duo P7450(2.13GHz) |

| メモリ | 2GB(DDR2 1GB×2) |

| ストレージ | 160GB_2.5インチHDD |

| ディスプレイ | 13.3インチ, 1280 x 800ピクセル |

| その他 | 通電OK、バッテリー状態まあまあ |

これまでの人生で一度も触れてこなかったMac製品。

うそ。iPodは持ってたわ。懐かしい。

こんな感じなのでMac製品の勝手は一切わからない。なんでOSのことも一切わからず。

OSなしってどういう状況だろう。HDDは刺さってるんやけどなあ。

まあ純粋なOSXは普通にサポートとっくに切れててネットに繋ぐのは危ないので、OSなしな点は全然問題なし!

どんなもんか、実際に触りながら感覚掴んでいきましょう。

HDDを入れ替えてみる

通電はするが、OSなしのマシンなのでその後の挙動が確保できていない。

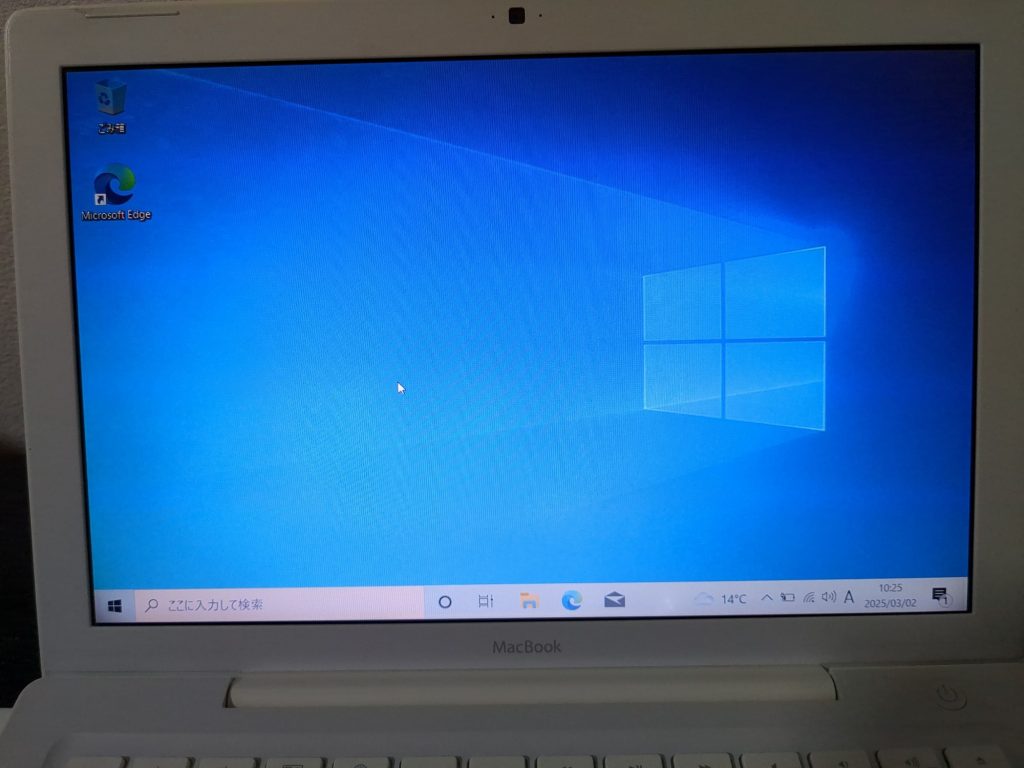

とりあえずWin10のOSが入った2.5インチHDDをぶっこんでみる。中古ノートPC遊戯をしてるとそういうものが余りがちになるあるある。

このMacBook、分解しててうつくしいデザインやなと思った。バッテリー外してネジを3つ外したらメモリとHDDが換装できるが、構成のうつくしさを感じた。

こういうポイントに惚れたひとたちが、後の熱心なMacユーザーになったのかなと思ったけど、大概のユーザーがこんなところわざわざ開けんか。

ということでHDD入れてスイッチオン。

起動するんかい……。

素直にビビりました。こんなに素直に起動するんですね。

MacBookもWin10もすごい。

ただ起動まで数分かかるし起動後の速度も絶望的。マシンパワーが足りてなく、実用の域は程遠い。

このままだと全然あかんので、いろいろやっていきましょう。

Win10で万が一満足に動いちゃってもそのまま終わるつもりはなかったけどね。

あとこの絵面はMacBook的にものすごい尊厳破壊感があるので、そのまま外で使えない。

…………外で使うのか…………!!!?

メモリ換装(2GB → 4GB)

まずはメモリ。2025年現在じゃ、2GBは貧弱すぎる。スマホに負ける。

しかしそもそもDDR2なんだわ規格が。せめてDDR3であってほしかった。マシン自体は2スロットあるんで、DDR3なら比較的廉価で8GBの2枚積みで16GBが実現できて、2025年でもそれなりに戦えるマシンになるんだが。

そもそもDDR2って何GBまであるんやろうと思って調べたら、なんと4GBまであった。

そしてなんと近所のハドフにも置いてあった。

13,200円は高すぎる。

2枚積んで25,000円超えはえげつなすぎる。本体の何倍の値段やねん。

若干心もとないが、2GBの2枚積みで4GBを目指す。

しかし、DDR2だと2GBも高級な方で、何より数が少ない。

どこに行ってもジャンクみたいなところで売られているのは1GBまでで、2GBのはジャンクコーナーになければ、ショーケースにも入ってない。これ絶対数が少ないやつか!?

どうするかなと思っていた矢先、とあるハドフにてジャンクコーナーに置かれているノート用DDR2の2GBたちを発見。

1つ330円はなかなかアツい。画像には2枚だけど、4枚買っちゃった。

ほんとにこの世からなくなっていきそうなので、4枚確保できてよかった。

無事確保できたので、MacBookの2枚のメモリを両方取り替え。

無事これで4GBへ。

なかなか認識しなくていろいろ調べたり切り分けた結果、購入したうちの1つがモノごとダメになってるであろうということがわかった。まあジャンクやし仕方ない。

あとMacBook、エラーのときのビープ音がまあまあデカくてなり続けるので普通にめちゃめちゃびびりました。

4GBでもWin10は相変わらずきつい。軽量のLinuxOSを探さないと。

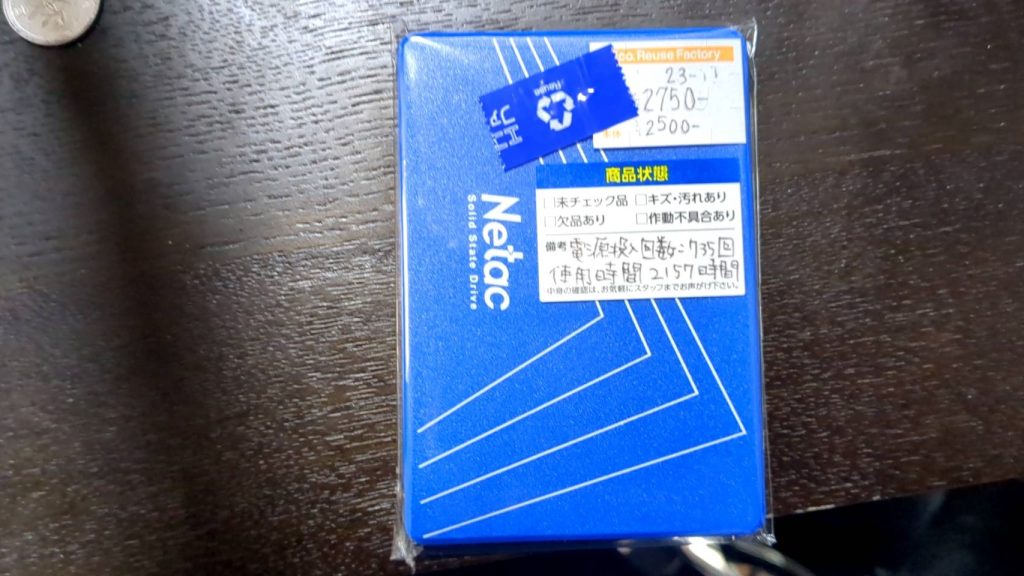

SSD換装

動作遅いノートPCはだいたいストレージをSSDに変えれば爆速になる。

そんな適当な感じのことを言い続けてはや10年以上。この常識は今でも通じるはず。

ということでSSDもハドフで調達。

妙に鮮やかな青色SSD。

128GBで2,750円。

これ、得かというと微妙、というか普通にしくじって、最近だと128GBのSSDなら新品で2,000円切るらしい。謎のブランドのやつだがレビュー見た感じ結構ちゃんと動いてそう。

マジかよしくったな、と思いつつも、そんな状況なら何枚かポチっててもいいかもなと思ったり。

気を取り直し青色SSDを換装。Win10入ったHDDをクローンするのもありだったかもしれんが、ここまでいったらOSもLinuxの何かしらのやつを入れたいところ。Win10はやっぱ重そうやし、尊厳破壊なので。

OSを導入するぞ

だいぶ古いMacBookなのでかなり軽量なOSをといいつつ、core 2はそんな古くないでしょ、まだまだいけるっしょ、Atomとかじゃないしいけるっしょ、と思ってしまうので、まあまあ軽量なOSを探すことに。

まず候補に上がったのはelementary OS

まあまあ古いPCでも動作するらしいし、見た目がMacっぽい。

そもそもMac触ったことないので、見た感じMacと違いがわからない。

あんまりである。

現在最新のバージョンが8なので、それをダウンロードしてUSBに焼く。

optionキーを押しながら起動するとブートメニューが出てくる。ちゃんと出てきた。

ただ、USBをブート対象に選択して10分くらい経っても全然画面が変わらん。

よくわからんがあかんやつか、と思って別のOSへ。

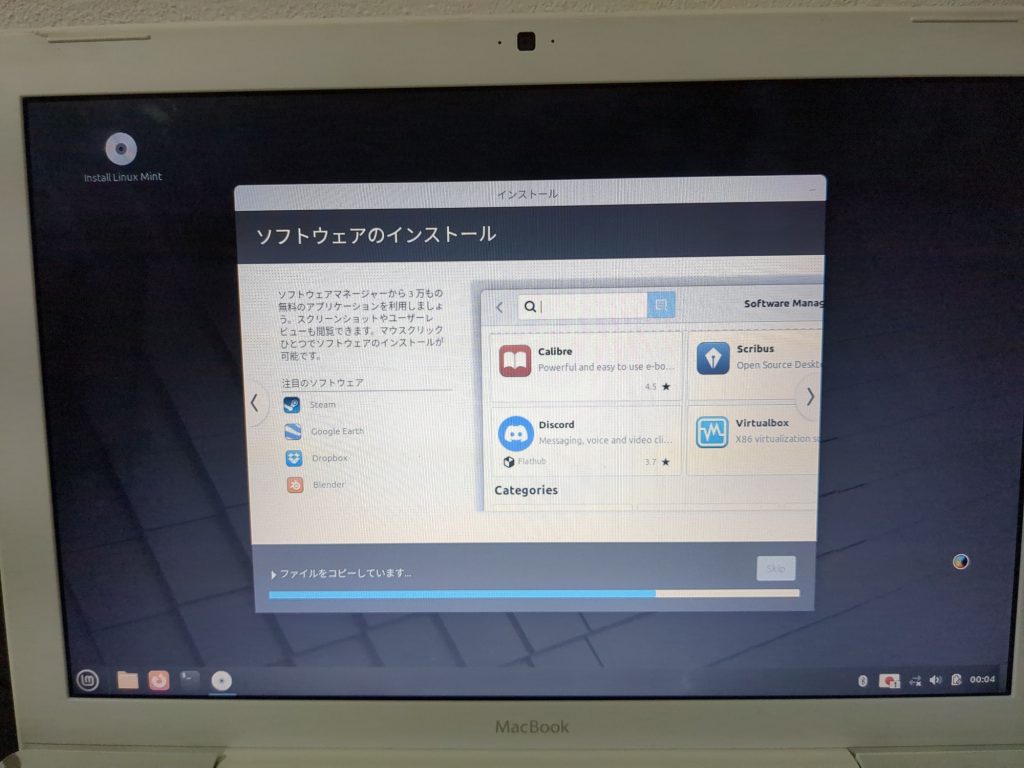

次に選定したOSはLinux Mint

自分の中で軽量なLinuxOSといえばこれ。今もちゃんと更新され続けてた。

何回か導入実績もあるOSなので、まあまあ知ってる。

芸がないなあと思いつつ、おそらくこれなら実用まで持っていけそうな感じもあったので、導入。

これは導入時の写真あった。このOSもUSBブートを選択して全然音沙汰無しなので、あかんかったかと思ってたら5分くらいたったところで動き始めて、「あ、結構待たなあかんのや」と。

Linux Mintは軽量な上、使い勝手がWindowsXPとか7ぽくてとても使いやすい。

いい感じに設定を進めていくも、どうしてもハマったのがWifi。

マジでWifiが拾えない。

wifiのドライバーはBroadcomのものだけど、これをGUIでもCUIでも導入したり有効化したり入れ直したり何度も何度もやっても、本当に有効化になってくれない。

ノートなのにwifi使えんのはさすがに実用に耐えうるので、Linux Mintは没。

さっき諦めたelementary OSをリトライしてみる。

結局、elementary OS 8 をいれる

さっきはこらえ性がなく勝手に諦めてしまっただけかも、と思い再度elementary OSをUSBブート。

やっぱ10分待ってもダメなんで、適当にファンクションキーとか押してたらインストール画面が現れた。

本当にこらえ性がないだけやった。

ということでインストール進めていくが、どうもファンクションキーを途中で押したのでよくなく、不完全でバグった状態でインストールされてしまった。

使い物にならんので、今度はUSBブート後ちゃんと待ってクリーンインストールを試みる……が、どうもインストールの際にパーティションが作られてるとかで、クリーンインストールをするもフォーマットに失敗する。困った仕様。

そんな感じの失敗を繰り返し、結局3,4回くらいインストールをすることに。

インストール失敗時、最初わざわざSSD引っこ抜いてWinのメイン機にUSB接続してフォーマットしてたけど、ネットの有識者の方からの助言により、

USBブートしてるゲストOSから端末で

dd if=/dev/zero of=/dev/sdXでフォーマットできる事がわかったため、理由のわからん物理作業を何回もやる羽目にはならずに済んだ(圧倒的感謝)

結局、USBブートを選択して10分くらい待たないといけないものだったっぽい。

なぜか結局2回、言語選択の設定をされたりいろいろ謎な部分もあったけど、インストール完了。

インストール後にアップデートがあったり、ドライバーのインストールがあったり。

最初、起動のたびに5分以上かかるので、こりゃ結構きついやつかとおもいきや、アップデートとか終わらせれば3分くらいで起動するように。

うーん、3分……。SSDの割に遅い。原因がOS側なのかSSD側なのかわからない。

ただ、Linux Mintはここまで起動に時間かかってなかったのでOS側かなあ。

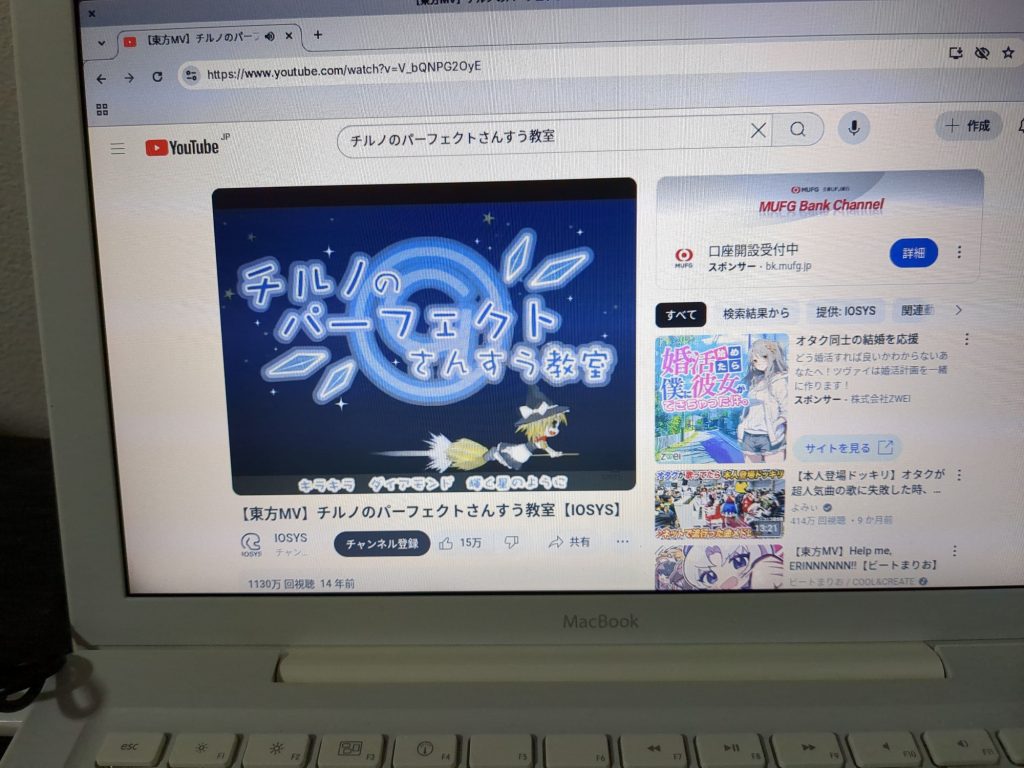

ただ、起動後の動作はかなりスムーズ。

ログイン後5秒以内にブラウザ立ち上がるしYouTubeも見れる。

あと、再起動からの起動は1分以内で立ち上がる感じ。

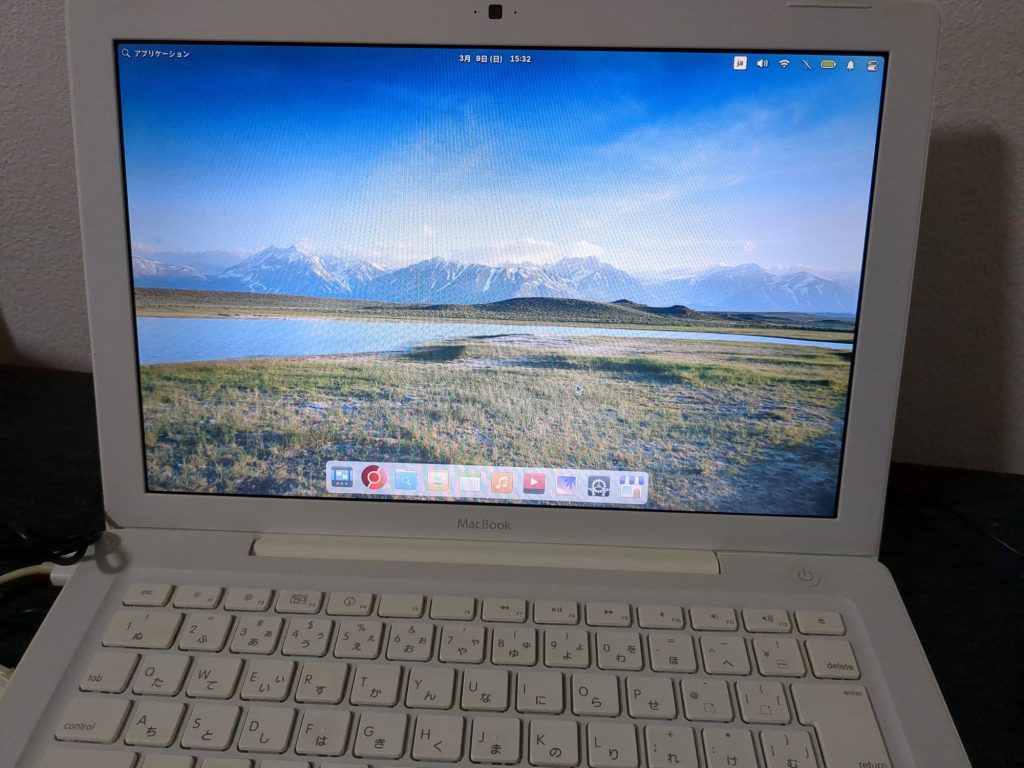

ということで画像を。

Macである。下のDockがもうMacのそれ。

いや、Macの特徴それしか知らんわけだが……。

あと、Dockは初めて使ったがこう、慣れない……。

ウィンドウをたたむ、という所作が存在しないことにすごい違和感を感じる。

あと、こっちはちゃんとWifi拾う。ドライバも自動で拾ってきて、GUIで一発で有効化できた。

使用感としては

- ネットサーフィンはそれなり。ただChromeは入らないので、Chroniumで(まあそれで困らない)

- Youtubeもそれなりに再生できる

- USBポートかマウスかOSが悪いのかわからないが、たまにマウスが動作しなくなる。抜き差ししたら戻る

- ソフトのインストールがGUI上だと専用のストアからでないとできなく、かなり制限がありそう(CUIからなら普通になんでも入りそうなので問題ないかな)

- 概ね快適。ただあまり負荷をかけると遅くなる前に容赦なくフリーズする(爆弾)

- Windowsに慣れすぎた身からすると、使用感がMacぽいのかそうでなくとも独特なのか、ちょっと慣れない

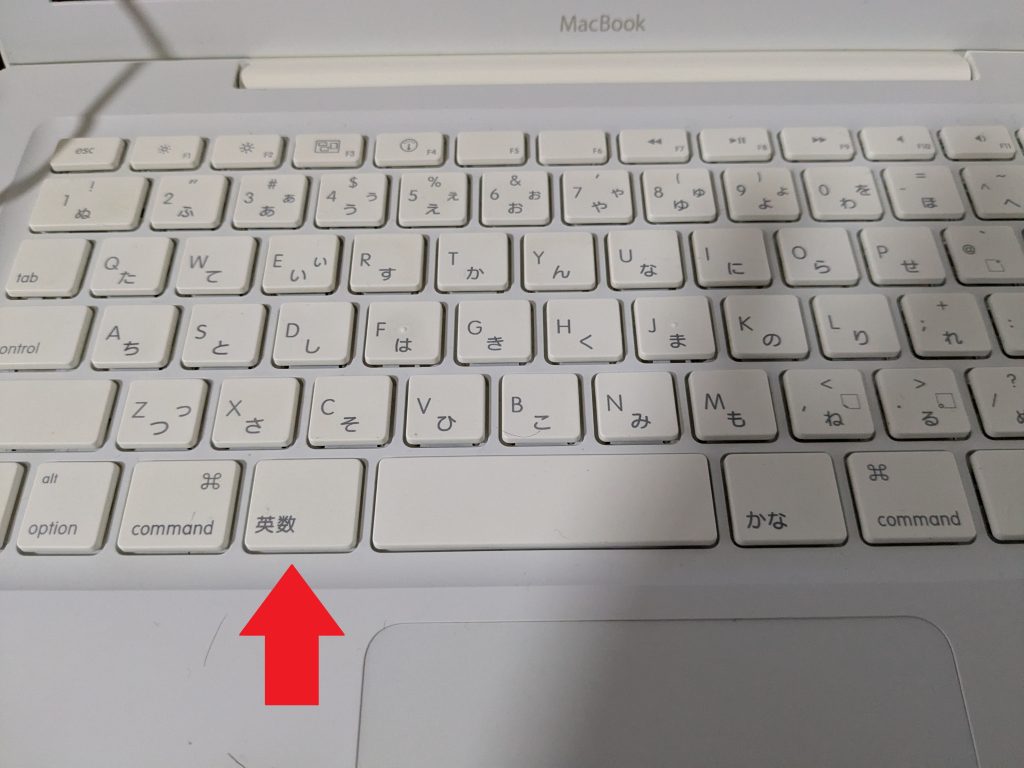

あとMac特有という話でいうと、キーボードがWinと違うところ。

本当にMacを触ったことなさすぎて知らなかった。

『半角/全角』キーが無いのである。え、Macユーザーどうやって日本語打ってるの!?(無知)

Linuxの日本語入力は、入ってないならFcitx入れて、Mozc入れて、みたいな感じで環境構築するけど、直接入力からMozc日本語入力に切り替わらないという予想もしてない問題が起きる。

どう設定すりゃ日本語入力に切り替えられるのか、ここでどえらくハマった。

いろいろ調べてわかったのは、Fcitxの設定の入力切替がデフォルトで『半角/全角キー』(Zenkakuhankaku)になってるらしく、ここを任意のキーに変えりゃいいとのこと。

ここの設定はGUIでFctix設定というアプリケーションが入ってるはずでそこから起動して、とのことだが、全然見当たらない。

見当たらない理由もよくわからんが、CUIから

fcitx-config-gtk3 &で起動できることがなんとかわかったので、そこから起動。

これがわかるまでも時間かかった。トホホですわ(死語)

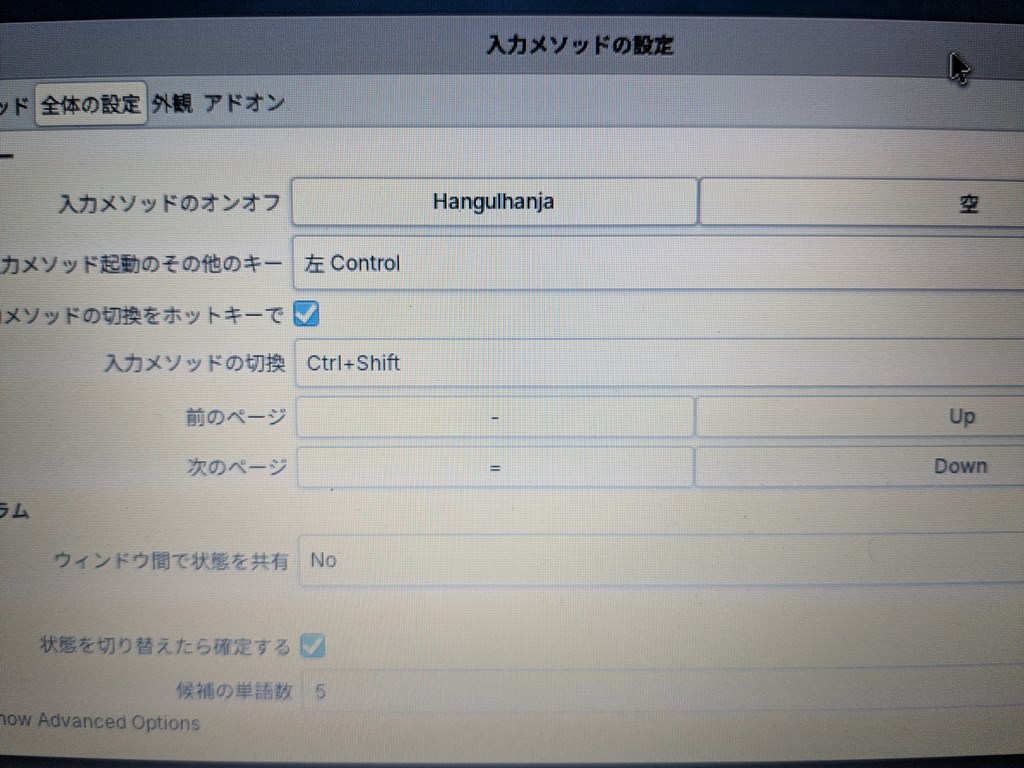

ここの『全体の設定』タブから、『入力メソッドのオンオフ』で設定されてるキーが『Zenkakuhankaku』になってるが、Macのキーボードに『半角/全角キー』がないんで、一生入力切替ができないってわけ。

これを設定するときは、実際のキーを押下して設定する。

Macでの入力切替は、あんまり影響がなさそうな『英数キー』を使われがちみたいなのでそれを設定する。

押下したら『Hiraganakatakana』という表示になるらしい。

ということで英数キーを押して設定。

Hangulhanja

絶対日本語じゃないやつが出てきた。

このMac大丈夫か?

といいつつこれで英数キー打ったらちゃんと入力切り替わって日本語打てるようになったから、まあもうええわ……笑

結局のところと今後

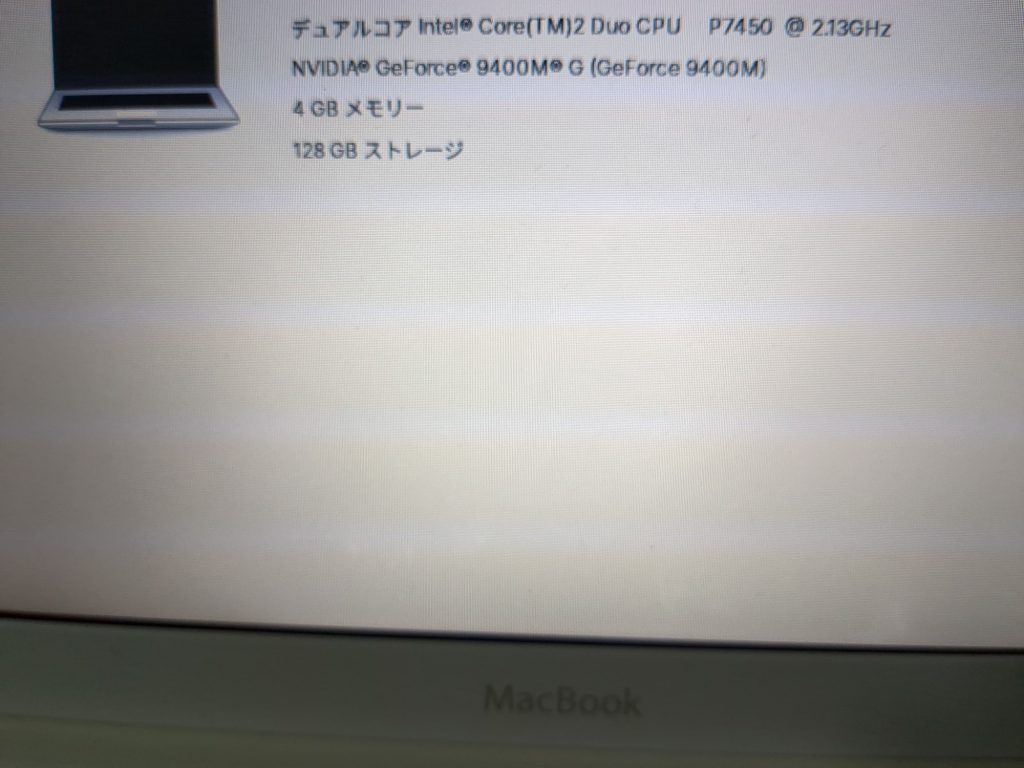

最終的なスペックはこんな感じ。

| 品名 | MacBook |

| 型番 | A1181(2009年製) |

| OS | elementary OS 8 |

| CPU | Core 2 Duo P7450(2.13GHz) |

| メモリ | 4GB(DDR2 2GB×2) |

| ストレージ | 128GB_2.5インチSSD |

| ディスプレイ | 13.3インチ, 1280 x 800ピクセル |

| その他 | 通電OK、バッテリー状態まあまあ |

当初の目標通り、まあギリ実用できるレベルになったかなと。

そりゃパワー不足を感じたり、そもそも起動に3分かかったり、いきなりフリーズしたりする爆弾持ちだったりするけど、15年前のマシンなんでそこのところは許してほしいところ。

触っていながら、Macを全然知らないゆえ苦労した部分もあったけど、デザインや機能は確立されたものがあるなあ、と感じました。

今回は総額7,000円くらいかかったかな?いい暇つぶしになりました。

暇つぶししてるような状況じゃないんだがそこは御愛嬌(迫るネスペ受験日)

Macの端末は持ったことないんで、実績解除ということでドヤ顔でスタバでカタカタしようと思います。

馬鹿にしてない。決して馬鹿にしてない。

ガワは正真正銘MacBookやし、中身もMacっぽい何かやしいけるやろ。元をたどりまくったら同じUNIX系やし(とてもとても苦しい)

あと、これはこれで尊厳破壊とか神への冒涜とかいって怒られそうで怖いんですが、塗装とかしてみたいですね。なんか野生では見ないような色に。

このあたりも試みてみようかな。

まだまだこのMacBookで暇つぶしできそうです。

とても長くなったけど、今回はここまでです。